40 ans de TGV. Déjà ! 40 ans d’innovations, de générations de femmes et d’hommes, d’agents SNCF, « d’Alst’Hommes », d’équipementiers… 40 ans d’un écosystème TGV au coeur du système ferroviaire français. 40 ans de rames qui se sont succédées, du TGV001 et autres prototypes ou démonstrateurs, au TGV PSE, et jusqu’au futur TGVM.

Un train en avance sur son temps

Retour dans les années 1970. Jacques COOPER, designer, est choisi pour dessiner cette nouvelle « race de train », « qui ne ressemble pas à un train », des volumes à la livrée extérieure. Il s’inspire alors de l’automobile (et surtout du design Porsche) pour esquisser ce qui deviendra TGV001, puis les rames Sud-Est oranges, telles que l’Histoire les a connues. Mais en y regardant de plus près, parmi toutes ses esquisses, il y en a une qui semble bien en avance sur son temps…

Nous sommes en 1976, 2 ans avant la sortie d’usine des premières rames PSE (1978), « Patrick » et « Sophie », et 4 ans après la sortie d’usine de TGV001 (1972). Jacques COOPER imagine un TGV à deux niveaux. Il assemble ses remorques entre deux motrices au profil, là-aussi, bien connu, puisque les motrices Atlantique et Réseau en reprendront les traits, mais sous le coup de crayon de Roger TALLON. Pour l’anecdote, Jacques COOPER avait effectivement retravaillé le nez du TGV PSE, pour lui assurer la continuité entre vitres frontales et lanterneau (une des différences les plus frappantes à l’oeil entre un TGV PSE et un TGV Atlantique/Réseau), conférant ainsi un meilleur aérodynamisme au train. Mais la modification n’a pas été retenue à l’époque, les premières rames étant en cours de construction. L’idée fut néanmoins bien reprise et conservée pour les motrices des séries suivantes, avant généralisation du bloc cabine à pupitre central avec TMST (Eurostar de première génération), Duplex, et Thalys PBKA.

Quoi qu’il en soit, le TGV à 2 niveaux germait déjà bien avant que les premières rames Sud-Est entrent en service. Improbable quand on sait que le prototype Duplex sortira bien plus tard, en 1991, que la première rame, la 201, ne sortira d’usine qu’en 1995, et qu’elle ne sera mise en service que d’ici 1996 soit…20 ans après les premières esquisses du concept. Novateur ? Précurseur !

Pourtant, quand il a fallu passer de la planche à dessins à la réalité, les choses n’étaient plus aussi simples. Il fallait conserver les fondamentaux du TGV, qui lui donnaient sa sécurité, sa tenue de voie, sa stabilité dynamique, ou encore sa rigidité naturelle, tout en réinventant ce train pour lui ajouter un second niveau.

La course à la capacité

Dans les années 1990, après 10 ans de TGV Sud-Est et avec la mise en service du TGV Atlantique vers la Bretagne et l’Aquitaine, le TGV commençait à trouver son public… Pour continuer à transporter encore plus de français, il lui fallait plus de places.

Les TGV PSE ont, dès le départ, été pensés pour être capables de circuler en Unité Multiple (UM), permettant d’atteler deux rames, pour doubler la capacité du train (donc sa longueur), en « pilotant » les deux rames depuis une seule cabine et ce théoriquement, sans dégrader les performances du convoi. Pour le TGV Atlantique, on a ensuite pris le « luxe » d’ajouter 2 remorques par rame, passant de 8 à 10. Mais avec une rame de presque 240m, soit 480m en UM, on se heurtait à la longueur des quais des gares, qui ne permettaient pas d’accueillir un tel convoi partout en France.

Souvenons-nous d’un avantage important qu’avait le projet C03 (nom de code du projet TGV dans les années 1970) face à l’Aérotrain de Jean BERTIN : il pouvait circuler sur des lignes à grande vitesse dédiées, et terminer ses parcours sur lignes conventionnelles, à vitesse plus faible, pour rejoindre les gares actuelles en centre-ville, en toute compatibilité avec les infrastructures (voies…) du réseau existant.

Il fallait donc que le nouveau TGV puisse être accueilli là où les générations précédentes pouvaient l’être. Le secteur aéronautique sera confronté à cette problématique des années plus tard, avec l’A380.

C’est ainsi que le TGV Réseau se voulait être un train capable de circuler sur tout le réseau, du moins TGV (comme son nom l’indique), c’est à dire sur l’ensemble des lignes à grande vitesse et les dessertes par prolongement sur les lignes conventionnelles. A la manière d’un « passe-partout » domestique, puis vers la Belgique et l’Italie, il renoue avec une composition à 8 remorques, tout en conservant le « style TGV Atlantique ». TGV Réseau est donc plus compatible avec les installations nationales (et internationales), mais il n’est toujours pas plus capacitaire…

Alors comment faire pour augmenter significativement la capacité du train, sans pour autant en faire un géant du rail, incompatible avec les infrastructures existantes ?

La première génération de trains pour Eurostar, le TMST (TransManche Super Train) prenait le contrepied du TGV Réseau : les exigences pour pouvoir circuler dans le Tunnel sous la Manche imposaient notamment d’avoir un train de près de 400m de long, pour une seule rame. Cela permettait, entre-autres, de toujours disposer d’une évacuation possible face au train, au moyen des rameaux de communication, espacés dans les 2 tunnels de 375m.

Ce train devait également être capable de se « couper en deux » dans le Tunnel en cas de souci sur une des deux moitiés du train (typiquement, en cas d’incendie). Dans les faits, les rames sont composées de deux « demi-rames » circulant en « UM permanente », non plus attelées par le nez des motrices, mais par l’arrière des remorques 9 et 10, dites « de sécabilité » ; ce sont elles qui permettent au train de se couper en deux, donc de le rendre sécable. Ces remorques spécifiques sont équipées d’un attelage automatique semblable à celui présent dans le nez des motrices pour la formation d’UM, pratique pour commander un dételage en cas de besoin.

En somme, avec le TMST, on a un train adapté aux contraintes EuroTunnel, et très capacitaire. Mais on a aussi et surtout un train de 400m, comme une UM classique. Donc cela ne résout finalement pas le problème, puisqu’à longueur équivalente, la capacité d’un TMST est du même ordre d’idée qu’une UM de TGV Réseau (750 places pour un TMST, contre 2 fois 367 places pour une UM de TGV Réseau, soit 734 places), et surtout car un train de cette longueur n’a aucune plus-value face à un TGV Réseau.

Il faut donc créer un train qui, en Unité Simple (US), présente, pour la même longueur qu’un TGV Réseau, au moins 30% de places en plus.

Le TGV devient (plus) grand

A défaut de pouvoir allonger les trains, il faut donc jouer sur les deux autres dimensions du train : sa largeur, et sa hauteur.

Pour ce qui est de la largeur, on ne peut que très légèrement jouer sur la place disponible dans les salles, même si les remorques d’un TGV sont plus courtes que le matériel du parc ordinaire (voitures Corail de 26 mètres de long), ou que certaines voitures à 2 niveaux (V2N, VB2N…). De plus, les bénéfices de la rame articulée permettent tout de même d’avoir, à capacité égale voire supérieure, une remorque plus courte qu’en architecture classique.

Si le lien entre la longueur d’une caisse ferroviaire et sa largeur n’est pas évident, je vous invite à lire cet article sur la conception et le dimensionnement d’un véhicule ferroviaire.

Cela dit, l’idée étant d’avoir un nouveau matériel aux caractéristiques relativement proches des rames existantes (de sorte à ce que leur grande capacité ait un impact le plus faible possible sur l’utilisation des rames en commercial, et sur leur adéquation aux infrastructures du réseau), si l’on garde la même longueur et la même largeur pour les nouvelles remorques capacitaires, on ne peut plus jouer que sur la hauteur disponible, et donc créer des voitures à étage (ou à « 2 niveaux », c’est comme vous préférez).

Le concept Duplex est presque né. Oui, car loger 35% de personnes en plus dans un train, c’est bien. Et c’est même très bien si l’on sait trouver l’espace pour les loger, ce qui est désormais chose faite. Mais 35% de passagers en plus, ça a non seulement un certain volume, mais cela représente aussi un certain poids. C’est là qu’entre en jeu un autre paramètre dimensionnant en ferroviaire : la masse.

Si vous avez lu l’article cité plus haut, la notion de masse maximale à l’essieu vous est sans doute familière. Il faut donc savoir que pour un véhicule à Grande Vitesse, en France, on limite la masse à l’essieu à 17 tonnes, contre 20 tonnes ou plus pour du matériel conventionnel et/ou moteur.

Or quand on regarde un tronçon (articulé) de remorques TGV, on remarque que les voitures d’extrémité reposent sur 3 essieux (1 bogie complet + 1/2 bogie commun) là où les voitures intermédiaires reposent sur seulement 2 essieux (2 demi-bogies communs). Nous allons nous concentrer sur ces dernières, car cette situation avec moins d’essieux est la plus contraignante, mais le raisonnement est identique sur les remorques d’extrémité.

Cela veux donc dire que chaque remorque ne doit pas dépasser 34 tonnes (2x17t). Mais quand on parle de cela, c’est en charge, donc avec tous les passagers (et leurs valises…) ! Autrement dit, un TGV Duplex de 2 motrices et 8 voitures, comme un TGV Réseau, limité à 17 tonnes à l’essieu, comme un TGV Réseau, ne doit pas être plus lourd qu’un TGV Réseau, tout en transportant 35% de passagers en plus !

De façon plus concrète et numérique, un TGV de 200m avec 2 motrices et 8 remorques, dispose de 13 bogies, soit 26 essieux, et peut donc avoir une masse maximale théorique de 442 tonnes. A titre de comparaison, une seule locomotive « classique » type BB26000 ou BB27000 représente une masse de 90 tonnes.

On ne le répètera jamais assez, le ferroviaire, et qui plus est le TGV, est un mode de transport léger !

Récapitulons. Un TGV de 2 motrices et 8 voitures ne peut avoir une masse de plus de 442 tonnes.

Pour ne pas fausser nos raisonnements, nous allons nous concentrer sur les remorques du TGV : la motorisation étant concentrée dans les motrices (qui ont chacune 2 bogies), la contrainte concernant la capacité et la masse des voyageurs est localisée sur les remorques articulées.

Basons-nous sur un coupon de 8 remorques, soit 9 bogies, 18 essieux, donc avec une masse maximale de 306 tonnes.

Pour un tronçon de TGV Réseau, qui comporte 377 places, et avec une même masse moyenne par passager que dans cet article (70 kg), cela représente un emport de 27 tonnes de passagers (et bagages), donc une masse à vide possible maximale de 279 tonnes.

Mais dans le cas d’un TGV à deux niveaux, qui permettrait d’augmenter la capacité d’emport d’environ 35%, c’est une autre histoire. Si l’on fait le calcul, un TGV Duplex doit donc pouvoir emporter plus ou moins 513 personnes, soit 36 tonnes de passagers (et bagages). Cela ne laisse donc plus « que » 270 tonnes pour le train à vide, soit 9 tonnes théoriques de moins qu’un TGV Réseau…

Je sais, c’est difficile à s’imaginer, dit comme cela… Mais en résumé, la seule façon qu’un TGV Duplex ait la même masse maximale qu’un TGV Réseau, tout en transportant 35% de passagers en plus, c’est qu’à vide, le TGV Duplex, bien que plus gros, soit plus léger.

Cela étant, l’augmentation de capacité signifie aussi des choses plus évidentes, mais pourtant significatives en matière de masse : 2 fois plus de WC, 2 fois plus d’équipements de climatisation, 35% de sièges en plus… Tous ces équipements ont une masse, et que le train soit vide ou plein, cette masse supplémentaire reste présente.

Imaginez un instant qu’un A380 doive être plus léger qu’un A350…

Dans les faits, si l’on parle de masse à vide avec équipage mais sans carburant (on parle alors de MZFW en aéronautique, pour Maximum Zero Fuel Weight), l’A350-900 a une masse d’environ 195 tonnes (selon les versions), tandis que l’A380 a une masse de 370 tonnes (selon les versions). En aéronautique, le super jumbo est donc bien plus lourd que les appareils à plus faible capacité, et au fond, ça semble assez logique.

Pourtant, c’est bien le défi qu’il a fallu relever pour concevoir le TGV Duplex : créer un super géant du rail au poids plume !

Tout est bien qui finit bien ?

Au final, oui, tout est bien. Un prototype « Duplex Expérimental » sort d’usine en 1991 et entame une campagne d’essais pour la mise au point des rames de série.

Avec la sortie des rames de pré-série dès 1995, Duplex réussi l’exploit de transporter plus de passagers (509) avec moins de poids par rame (390 tonnes). L’utilisation de l’aluminium y est pour beaucoup, ainsi que l’optimisation et l’allègement des structures du train. Tout ça, on le sait et c’est ce que l’Histoire a retenu. De là à dire que tout est fini, non, loin de là…

Si la lutte aux tonnes superflues est bel et bien gagnée, la plateforme Duplex n’est pas achevée pour autant. Bien que de nouvelles motrices soient arrivées pour les rames DASYE (Duplex ASYnchrone ERTMS), et que les tronçons aient été couplés à des motrices Réseau pour former les 19 rames Réseau Duplex (montrant déjà la polyvalence de la plateforme 2 niveaux), les tronçons sont pour l’instant bien restés inchangés…

Les choses se sont compliquées quand il a fallu envisager de faire rouler des rames Duplex à l’étranger : vers l’Allemagne et la Suisse, et surtout d’abord vers l’Espagne. Aucun matériel roulant présent dans le parc n’était alors apte à circuler en Espagne…

Au lancement des liaisons à grande vitesse France <> Espagne (à l’époque jusqu’à Figueres Vilafant), il est donc choisi de prélever des rames de dernière génération, des DASYE, et de les rendre aptes à circuler en Espagne. Des modifications sont nécessaires, dont le pantographe 25000V, le renforcement de la climatisation, l’installation de systèmes de sécurité dédiés, ou encore le pilotage de certaines prises d’air pour la circulation dans le Tunnel du Perthus, frontière entre les deux pays. On obtient ainsi des DASYE H, pour la desserte Hispanique.

Nouvelle preuve de la capacité de la plateforme Duplex à s’adapter aux différents besoins, même plus de 30 ans après les premières esquisses de TGV Duplex…

Mais peut-on faire encore plus capacitaire…? Oui, go !

Il semblerait que l’idée soit venue d’un ancien Président de SNCF. Pour rester « dans le coup » et compétitive face à la voiture ou aux bus longue distance, et également concurrencer les vols low-cost : SNCF doit inventer le TGV low-cost.

Mais quelle recette adopter pour réduire les coûts de production d’un tel train, et tirer les prix vers le bas ?

Un élément important du succès des compagnies aériennes à bas prix, est la classe unique à bord de leurs appareils. On peut ainsi avoir un avion 100% classe éco, et donc profiter des espaces libérés en Première et Business pour ajouter des sièges avec une plus grande densité qu’à l’origine.

Et si l’on transposait ce concept au TGV ?

Quitte à faire du TGV à Haute Densité, autant prendre des rames de base très capacitaires. Cela tombe plutôt bien : les premières rames Duplex mises en service vont arriver à échéance d’OPération Mi-Vie (OPMV). Il va donc falloir, quoi qu’il arrive, engager des frais pour démonter entièrement les trains, et les remettre à neuf. Autant en profiter pour les passer en classe unique, et ainsi augmenter la capacité des trains. On arrive au final avec un train remis à neuf, pour un coût bien moindre qu’une rame directement sortie des usines du constructeur.

Sur le papier, l’opération est intéressante. Mais dans les faits, on se heurte notamment à un problème pour les aménagements intérieurs.

Passer l’intégralité du train en classe unique « low-cost » implique intuitivement le passage à 2+2 sièges de front par salle. Pas de souci pour les remorques « ex Seconde classe », qui avaient déjà cette disposition. Pour les remorques n°1 à 3 en revanche, anciennes remorques de Première, la modification semble plus complexe.

Si les sièges de la salle haute sont directement fixés dans le plancher intermédiaire de la remorque, et peuvent donc être remaniés sans trop de problèmes, les sièges de la salle basse sont fixés sur des estrades (en bleu). Ces estrades sont creuses et servent notamment au passage des gaines de climatisation pour la salle basse. Elles sont soudées et ne peuvent donc pas être déplacées. Le couloir de circulation n’est donc pas centré mais décalé par rapport à l’axe de la remorque. Dans cette situation, une configuration « éco » en 2+2 de front n’est pas possible, même avec un siège moins large.

C’est ce qui explique que les salles basses des remorques 1, 2 et 3 des rames « Haute Densité » ont un aménagement en 3+1, seule configuration permettant de mettre 4 sièges de front avec cette disposition d’estrades, et donc de gagner en capacité.

Ces rames, constituées de voitures de première génération passées en OPMV, et de motrices DASYE (prélevées car plus fiables et ne nécessitant pas de grosse opération pour être rendues compatibles avec les tronçons), forment ainsi des DASYE Haute Densité (HD), et ont été lancées en 2013 sous la marque OUIGO.

Leur cas montre les limites de la polyvalence et de la souplesse de la plateforme Duplex actuelle, puisqu’ici, c’est le modèle commercial et l’aménagement retenu qui se sont adaptés aux contraintes techniques, et non l’inverse. Les DASYE HD ont néanmoins le mérite de remplir le cahier des charges, puisqu’une seule rame permet d’emporter 634 passagers, soit une augmentation de presque 25% par rapport à une Duplex classique !

Si vous me suivez jusque là, vous devriez logiquement vous offusquer d’une telle augmentation. Quid de la course au poids ? Avec 25% de passagers en plus, on augmente également la masse de voyageurs de 25%, passant ainsi de 36 tonnes de passagers à 45 sur une rame OUIGO. Le train le permet-il ?

A masse totale du train équivalente, il y a donc 9 tonnes à « récupérer », soit un peu plus d’une tonne par voiture. Tout ce qui peut être allégé doit donc l’être. Une part importante de ce nouveau défi se joue notamment sur le siège et sur l’équipement de la rame. Il va de soi qu’un siège de Première classe est plus lourd qu’un siège de Seconde, avec tout son équipement pneumatique notamment, pour permettre son inclinaison. Aussi, le siège OUIGO a été choisi pour être suffisamment fin pour permettre une augmentation du nombre de rangées de sièges par salle sans trop réduire l’espacement entre deux rangées (surtout par rapport à un siège de Première classe), tout en gardant un confort convenable, et surtout pour gagner en poids. Ajoutons à cela que le bar est fermé, donc n’est plus avitaillé. Quelques kilos par-ci, quelques kilos par-là… Au final, les comptes sont bons.

Imaginez, les rames OUIGO françaises réussissent le pari de rendre encore plus capacitaire, un train qui réussissait déjà l’exploit de transporter plus de passagers avec moins de poids. Si Duplex avait tenu le pari de réaliser l’impossible, les rames DASYE HD transforment l’essai et montrent que même en ayant atteint certaines limites d’adaptation du matériel, on pouvait encore tirer profit des capacités du Duplex pour innover et être en phase avec le marché. Rien que pour cela, chapeau !

Et il semblerait que ce ne soit pas encore fini ! OUIGO a annoncé fin septembre 2021 travailler à la rénovation de ses trains, avec à la clé de nouveaux espaces, de nouveaux intérieurs, et une nouvelle augmentation de capacité, passant de 634 à 649 places pour une rame seule. On devrait ainsi gagner 30 places sur un train OUIGO normalement toujours constitué d’une UM de rames DASYE HD !

Et les trajets vers l’Union Européenne, dans tout cela…?

Aller à Figueres en utilisant des DASYE H, c’est bien, mais cela ne représentait qu’une partie des ambitions de SNCF. Dans le même temps, les rames POS vont toujours en Allemagne depuis la mise en service du TGV Est Européen en juin 2007, mais leur capacité devient insuffisante pour exploiter les liaisons France <> Allemagne et France <> Luxembourg. Il fallait donc de nouveaux trains capables de circuler dans ces pays, tout en tirant profit de la capacité des rames Duplex. Au passage, les rames POS pourraient servir à TGV Lyria, qui se sépare des rames PSE tri-tension, arrivées en fin de vie.

En gros, il fallait concevoir un Duplex européen.

Si des motrices poly-tension étaient déjà éprouvées au niveau européen depuis les rames PBKA pour Thalys, et si la chaîne de traction des DASYE et POS semblait pertinente, jamais des remorques Duplex n’avaient été homologuées à l’étranger (à l’exception des DASYE H homologuées sur la concession privée de TP Ferro, jusqu’à Figueres). Et pour cause, les Duplex ne sont pas nécessairement conçues pour répondre aux Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI). Et au delà de la nécessité d’équiper les trains de systèmes spécifiques (signalisation, sécurité, ou même dispositifs de freinage), c’est le gabarit des tronçons Duplex qui n’est (pour certains pays) pas conforme pour y circuler !

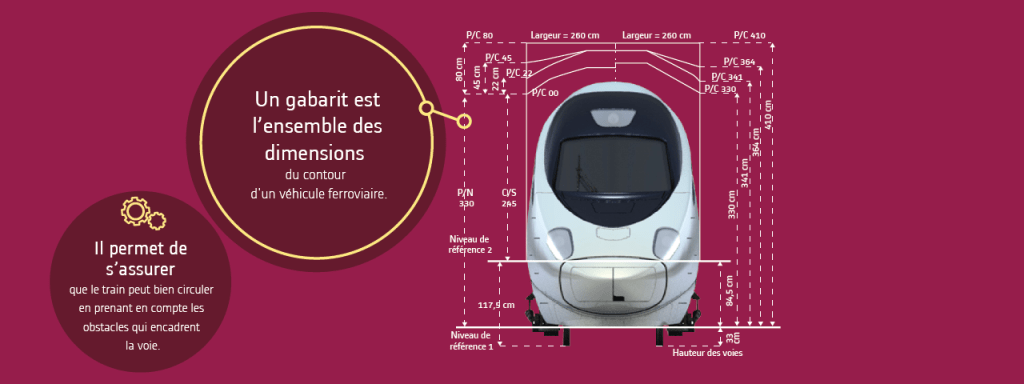

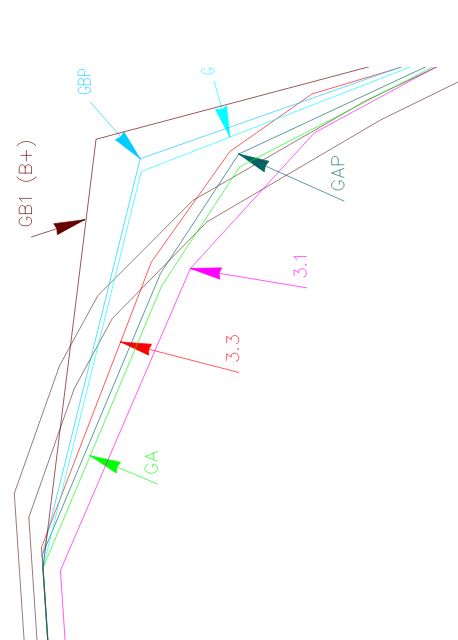

Sans entrer dans des études comparatives au millimètre, la forme générale des caisses d’un train doit répondre à une enveloppe, représentée par un contour : c’est cela, le gabarit.

Evidemment, le contour d’une caisse à l’arrêt a un impact induit sur le mouvement de la caisse en circulation, donc sur la place qu’elle occupe, que l’on représente par les gabarits cinématique et dynamique.

Les remorques Duplex n’étaient donc (notamment) pas conformes à un certain gabarit, qui les autoriserait à circuler à l’étranger. En clair, les Duplex suivaient la courbe GA, alors que le gabarit européen suit la courbe 3.3. Si l’on regarde de plus près, voilà ce que cela donne :

La courbe 3.3 étant un petit peu plus généreuse, cela permet donc d’avoir légèrement plus de place au niveau supérieur. Vous aurez remarqué avec les vues ci-dessus, la différence est minime, à tel point qu’elle est imperceptible à l’oeil nu depuis l’extérieur d’une voiture, mais néanmoins suffisante pour rendre (ou non) un matériel en mesure de prétendre à homologation dans d’autres pays.

Il a donc bien fallu reprendre le galbe supérieur des remorques. A cela, on ajoute des emmarchements fixes au niveau des portes, des afficheurs latéraux à LED oranges, de nouveaux intérieurs et afficheurs dans les salles voyageurs, et on obtient ainsi une nouvelle rame, une Rame à Grande Vitesse à 2 Niveaux de 2e génération (RGV2N2 / TGV2N2), soit le TGV Duplex Européen : EuroDuplex.

C’est tout ? Non, toujours pas ! Maintenant que la plateforme EuroDuplex existe et permet de « passer partout », il faut que les rames soient techniquement capables de « goûter » aux courants électriques de nos voisins européens, et qu’elles sachent « renifler » et décoder leurs différents systèmes de sécurité… C’est ainsi que d’une nouvelle plateforme, ont découlé plusieurs séries de rames EuroDuplex :

- EuroDuplex 3U A, pour la desserte de l’Allemagne

- EuroDuplex 3U H, pour la desserte Hispanique (Espagne)

- EuroDuplex 3U F, pour la desserte domestique du territoire Français

Vous êtes un peu perdus avec ces « 3U » ? Rapide explication.

En électronique, la lettre U est usuellement utilisée pour nommer une tension (en Volts). Un peu comme on parle de « l’instant T », une tension se note « U ».

Donc en analysant cette nomenclature, on comprend que les rames EuroDuplex sont toutes capables de capter 3 types de tensions électriques différents.

Oui, mais non (ce serait trop simple).

Dans les faits, si l’on analyse le besoin, les rames 3UA ont effectivement besoin de capter les 2 tensions du réseau français (1500V DC et 25kV 50Hz), et celle des réseaux Allemand et Suisse (15kV 16 2/3 Hz). Le Luxembourg, lui, utilise du 25kV 50Hz, comme en France.

Les rames destinées à l’Espagne n’ont besoin, pour rouler sur le réseau ADIF, que du 25kV 50Hz de leur réseau à grande vitesse, commun aux tensions françaises. Les rames qui sont prévues d’y circuler sur les liaisons Paris <> Barcelone ne sortent en effet pas du réseau Grande Vitesse ibérique.

Bien que disposant de lignes électrifiées en 3000V DC, ces parties du réseau espagnol sont également à écartement large (1668mm), incompatible avec les trains français, dont les roues sont à l’écartement standard (1435mm). Donc pas besoin d’autre chose pour les rames 3UH. Pas besoin de les rendre effectivement « tri-tension », une chaîne « bi-tension » suffit, mais pour standardiser la production des rames et leur conférer une capacité d’adaptation conséquente, ces rames sont prévues pour êtres rendues tri-tension si besoin de faire évoluer le parc. Ce sont donc des « 3U » techniquement, mais opérationnelles uniquement en « 2U ».

Idem pour les rames 3UF, théoriquement cantonnées au territoire français. Seules les 2 tensions nationales sont nécessaires, mais on ne se prive pas d’une capacité d’évolution du parc, simplifiant ainsi la production des rames et leur maintenance par cette base commune. De plus, la base EuroDuplex étant équipée du système de signalisation et de gestion du trafic européen, l’ERTMS, la circulation au Luxembourg ne devrait pas poser de soucis, même pour une rame 3UF.

C’est ainsi que les premières rames EuroDuplex 3UA sont mises en service dès 2011. Suivront les 3UH et enfin les 3UF.

Plus tard, TGV Lyria se sépare des 19 rames POS, et opte pour des rames EuroDuplex 3UA, pour la desserte de la Suisse. L’utilisation de ces rames permet notamment à la marque d’y instaurer son nouveau service de classe Business.

C’est tout ? Toujours pas !

Avec l’ouverture des Lignes à Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux et Bretagne Pays de Loire (BPL) entre Le Mans et Rennes, de nouveaux besoins se font sentir. Les rames TGV Atlantique arrivent en fin de vie, et sont victimes de leur incompatibilité avec le reste du parc TGV, et de leur capacité moindre. Avec les temps de parcours et cadences annoncés entre Paris et le Sud Ouest d’une part, et la Bretagne d’autre part, des rames à 2 niveaux sont nécessaires.

On en profite au passage pour imaginer de nouveaux intérieurs pour tout le train, et pour modifier une caractéristique jusqu’alors inchangée depuis les premières rames TGV : les voitures à classe unique. En effet, pour augmenter encore plus la capacité du train, et au vu de la demande des voyageurs sur ces axes, il est décidé de revoir la proportion de Première classe par rapport à celle de Seconde. Adieu les compositions avec les remorques 1, 2 et 3 complètement Première classe, et les remorques 5, 6, 7 et 8 entièrement Seconde. La remorque 3 sera désormais mixte ! La salle haute est aménagée en Première, tandis que la salle basse est aménagée en Seconde. Bilan : 556 places. Soit une augmentation d’un peu moins de 10%. Au passage, ces rames dérivent des EuroDuplex 3UF, mais sont plus Capacitaires. Les rames Océanes sont nées, nom de code : 3UFC.

Parallèlement à la livraison des rames 3UFC, puis des tranche complémentaire (TC) et marché complémentaire (MC), SNCF planche sur le renouvellement des rames TGV Réseau pour la desserte de l’Italie. Maintenant qu’elle dispose d’une plateforme dérivée et héritée du Duplex des années 95, Alstom est chargée de travailler sur une déclinaison Italienne, apte notamment au 3kV DC. Son nom ? EuroDuplex 3UI. Logique, non ?

Finalement, les 3UI n’ont pas vu le jour. Les premières esquisses du « TGV du futur » montraient le bout de leur nez, et SNCF a préféré prolonger les rames PLT (Paris – Lyon – Turin) en les passant notamment au standard TGV INOUI, et en faisant le nécessaire pour que ces rames soient toujours aptes à circuler en Italie jusqu’à l’arrivée de celui que l’on appelait à l’époque « TGV2020« .

Mais si les 3UI n’ont finalement pas été produites, c’est bien la plateforme EuroDuplex qui a directement donné naissance à une autre sous-série de rames, elles aussi aptes à circuler sous 3kV DC, mais pas exploitées sur le territoire national, ni même sur le continent : les rames RGVM, pour le Maroc.

La grande vitesse à 2 niveaux dans le monde

Si SNCF et Alstom ont inventé et permis le développement continu de la plateforme Duplex puis EuroDuplex, et ce depuis les années 90, qu’en est-il ailleurs dans le monde ?

Il faut tout d’abord dire que peu de pays pratiquent la très grande vitesse ferroviaire. Une majorité est localisée en Europe, à quelques exceptions près en Asie, et bien sûr comme nous venons de le dire, sur le continent Africain.

Concrètement, seuls 3 pays au monde ont actuellement des rames à grande vitesse à 2 niveaux : la France, l’Espagne et le Maroc. Oui, même le Japon a retiré du service son Shinkansen E4 en octobre 2021. C’était, avec le TGV français, le seul système de train à grande vitesse à deux niveaux au monde. Ni Taïwan, ni la Turquie, ni l’Allemagne, n’ont de tels trains. La Chine prévoit bien la sortie de rames capables d’être modulées en caisses à 1 et/ou 2 niveaux, mais le constructeur CRRC n’en est encore qu’au stade de prototypes et d’essais.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, la plateforme française est la seule au monde à circuler, qui plus est à 320km/h. Le Maroc utilise le même système pour ses trains « Al Boraq » assurés en RGVM, et l’Espagne reçoit des rames 3UH et 3UF modifiées (en 3UF+ et 3UH+) et adaptées pour son trafic intérieur, sous le pavillon OUIGO…

Et demain ?

On pourrait croire que l’histoire s’arrête là. Et pourtant, elle ne fait que commencer.

On a vu jusqu’à présent que la plateforme Duplex a su évoluer pour se métamorphoser en EuroDuplex au fil des années. Mais le concept de rame adaptative et évolutive ne cesse d’être enrichi, et finalement, d’être poussé à son paroxysme.

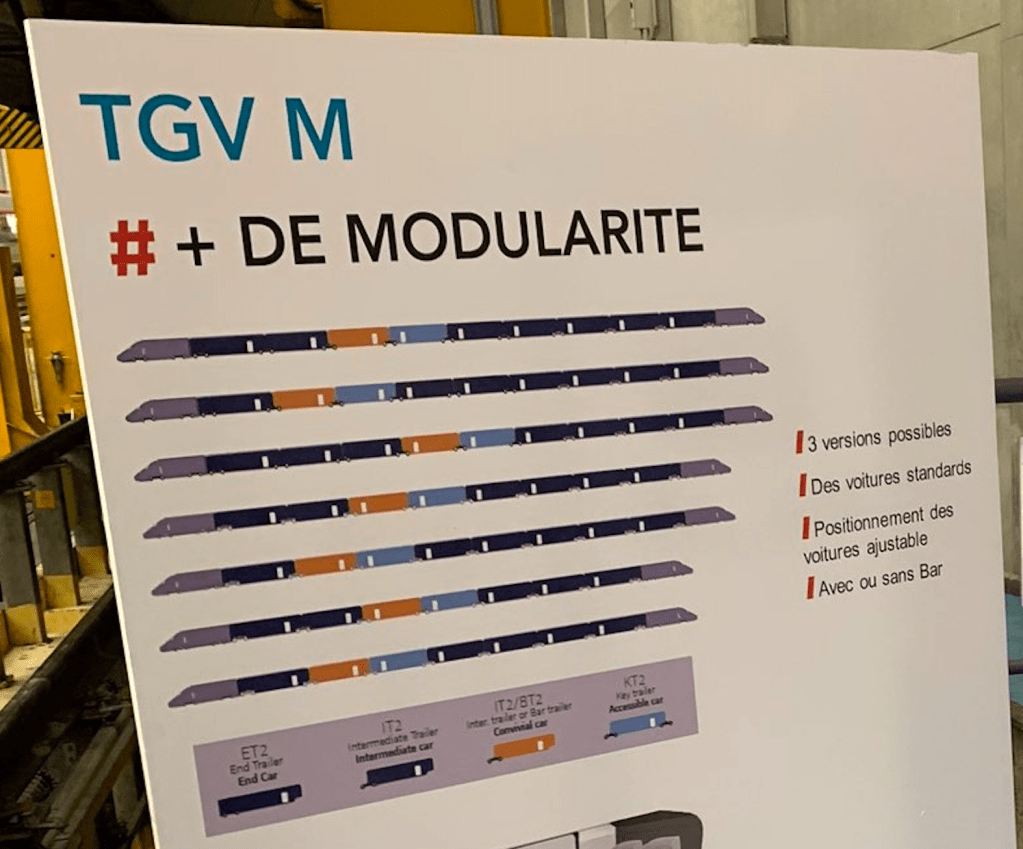

Demain, TGVM reprendra les fondamentaux du TGV, y compris les bases instaurées depuis les premières rames Duplex dans les années 1990, directement héritées des premiers TGV et du prototype TGV001, mais il réinventera le concept pour le développer et faire du TGV, un train capable de s’adapter aux besoins du marché, aux attentes des voyageurs, tout en gagnant en optimisation, et en justesse. L’idée de TGVM n’est pas de faire plus, c’est de faire mieux, et même, de faire autant avec moins.

Peu de détails sont connus sur ce train, à l’heure où j’écris ces lignes. Mais il y a tout de même quelques éléments que l’on peut disséquer et tenter d’analyser un peu différemment… Je prends pour sources le dossier qui y est consacré dans la RGCF n°307 de septembre 2020, et quelques indiscrétions au détour de conférences…

D’ailleurs, petit « disclaimer« . Les propos que je tiens ici sont une simple lecture analytique de textes, de discours et de bribes d’informations que l’on trouve dans la presse ou sur internet (façon « retro-ingeneering »). Je n’utilise aucune information interne non publiée à ce jour, et insère de toutes façons en lien, les sources qui m’ont été utiles.

La réflexion menée ici n’est là que pour exposer une analyse du contenu déjà vu et lu, car beaucoup d’infos sont sous nos yeux depuis bien longtemps sans que nous en ayons réellement conscience…

J’essaie donc simplement de les décoder et d’engager la réflexion...

Tout d’abord, repartons des fondamentaux.

Duplex, c’était quoi ? Un train semi-articulé plus capacitaire avec des caractéristiques dimensionnelles équivalentes à un train à 1 niveau. Qu’en est-il de TGVM ?

On part évidemment sur une rame de 200m (pour pouvoir passer partout), à motorisation concentrée dans 2 motrices, et un tronçon articulé.

La concentration de la motorisation dans des motrices aux extrémités peut surprendre. Avec des trains comme l’AGV ou les différents Pendolino d’Alstom, le Frecciarossa 1000 de (feu) Bombardier et Ansaldo, et les dernières générations d’ICE de Siemens, tout menait à penser que l’out-sider TGV en finirait avec ses motrices encadrant un tronçon de remorques articulées. Sauf qu’en dehors du fait qu’en cas d’avarie lourde ou de heurt, une motrice de réserve peut se substituer à la motrice avariée (permettant ainsi de moins immobiliser la rame complète), il semblerait que le développement par SNCF et Alstom d’un AGV Duplex, 100% articulé, ait été avorté. Cette motorisation, pourtant expérimentée avec succès sur la rame V150 du record du monde de vitesse en 2007, bénéficiait mine de rien du niveau inférieur de la R4 pour loger tous les équipements de traction. Il semblerait donc qu’une telle implantation ne puisse pas être transposée sur une rame complète de 200m, sans « mordre » sur la place dédiée aux espaces voyageurs. Autant vous dire que cela ferait désordre pour un train qui doit, par définition du Duplex, « mieux » occuper l’espace disponible.

Toujours est-il qu’entre temps, les progrès en matière de miniaturisation de l’électronique de puissance, et le caractère très compact des chaînes de traction modernes, permettent de loger tous les équipements nécessaires dans une « mini-motrice » raccourcie. Gain : 4m par motrice. Soit 8m pour une rame complète. C’est déjà pas mal !

Mais y a-t-il vraiment un intérêt à avoir un train raccourci à 192m, quand toutes les gares TGV de France sont prévues pour accueillir au plus court, deux rames de 200m en UM ? Faire « mieux » ne serait-ce pas plutôt optimiser l’espace et maximiser l’occupation de l’espace disponible…?

Alors que faire ? Laisser les motrices à leur longueur initiale (quitte à les faire trop longues et à gâcher de la place), ou garder le concept de mini-motrices…?

Imaginons… Et s’il y avait la possibilité de réduire légèrement chaque remorque (disons, d’un mètre). Avec une composition habituelle à 8 remorques, on gagnerait ainsi 8 mètres. Ajoutés aux 8m gagnés sur la somme des deux motrices, on obtient 16m, ce qui correspond quasiment à une remorque intermédiaire raccourcie de 18m à 17m. Autrement dit, pour une longueur totale de rame presqu’identique, on pourrait ajouter une neuvième remorque au train, et augmenter sa capacité de presque 15%. Pas mal pour un projet qui se nommait « TGV2020 » (à prononcer « vingt vingt ») pour « 20% de passagers en plus » et « 20% moins cher à l’achat ». Cette architecture permet donc de s’approcher grandement de l’objectif. Pour le reste, c’est notamment l’aménagement intérieur qui permettra de gagner la capacité souhaitée.

Toujours en parlant de composition, il y a des situations où la composition fixe des remorques et des rames, peut être un inconvénient. Et on l’a vu avec l’arrivée des 3UFC et leur remorque 3 (R3) « mixte » Première/Seconde classe. Typiquement, pour les départs en vacances, la demande augmente en Seconde classe, et les voyageurs sont souvent chargés. L’idéal serait donc de pouvoir faire évoluer le train aux besoins. Aussi, il y a des cas où la demande n’imposerait pas de faire circuler une rame de 9 remorques, dont des places se retrouveraient vides. Pouvoir adapter le nombre et l’aménagement des remorques peut s’avérer pertinent. Un peu à la manière des trains Corail auxquels on pouvait ajouter ou retirer des voitures… Enfin, la position du Bar dans le train a coutume de « séparer » les espaces de Première et de Seconde classe, à l’exception des rames 3UFC, dont la fameuse R3 concilie les deux classes d’un même côté du bar. Bar qui, sur quelques relations, n’est même pas ouvert, donc pas nécessaire, et occupe de la place presque…inutilement. Pouvoir déplacer le bar, ou le supprimer, serait donc là aussi, bien appréciable…

La réponse de TGVM ? M comme Modularité !

A la façon des avions, les aménagements intérieurs du TGVM sont positionnés sur des « rails » qui permettent de varier les possibilités d’aménagement : ajouter des racks à bagages, des espaces dédiés… Attention, ce que je décris, c’est le concept, rien ne dit que ce sera utilisé en exploitation commerciale. Tout ce que je dis, c’est que le train doit en être capable.

De cette façon, on peut « aisément » réaliser des opérations inédites sur TGV, notamment, convertir une remorque de Première classe en une remorque de Seconde, et ce en l’espace d’une seule journée !

Une nouvelle adaptation permet également d’ajouter ou retirer des remorques au train, pour varier sa composition de 7 à 9 remorques. Cela pose évidemment la question du stockage des remorques déposées, et de leur suivi pour maintenance, puisque les potentiels kilométriques et échéances de maintenance ne seraient plus nécessairement atteints en même temps au sein d’une même rame.

Cela m’amène naturellement à la maintenance du train. TGVM sera un train hyper-connecté, qui enfonce notamment le clou de la maintenance prédictive. Des dizaines de capteurs à bord du train permettront de faire remonter au Technicentre au jour le jour, l’état de santé de chaque organe du train. Ainsi, on peut détecter les premiers signes de faiblesse d’un organe avant qu’il tombe en panne, donc planifier son remplacement ou sa réparation, et surtout, utiliser un organe jusqu’à sa limite d’utilisation, et non plus en le remplaçant après une certaine durée de vie, s’il est toujours en état de fonctionnement. On s’oriente donc vers une maintenance plus réactive, prédictive et plus juste en ne remplaçant que ce qui doit l’être ou ce qui montre des symptômes de panne imminente par exemple.

Pour revenir et terminer sur la composition des rames, je vous invite au bar.

Sur les rames actuelles, le bar est toujours la remorque 4 (R4) du train. Historiquement, les remorques 1, 2 et 3 sont de Première classe. Le bar arrive ensuite, et les remorques de Seconde viennent, de la remorque 5 à la remorque 8 (ou 10 sur TGV Atlantique). Les puristes me parleront (à juste titre) des 3UFC à la R3 mixte, des rames PSE « Bourgogne » qui étaient intégralement aménagées en Première, et des rames PSE dont la Rénov 2 leur conférait une R3 de Seconde classe.

Toujours est-il que cette disposition n’est pas hasardeuse. Le bar devait être en milieu de rame pour être autant accessible aux voyageurs de Première que de Seconde classe. On s’imagine mal devoir traverser tout le train pour aller au bar s’il était en voiture 1, 2, 7 ou 8. D’ailleurs, les trains Eurostar de première génération, beaucoup plus longs, comme on l’a vu, possèdent bien une remorque bar par demi-rame, en voitures 6 et 13, pour que chaque voyageur ait un bar à proximité.

Mais la R4 possède également plusieurs rôles importants.

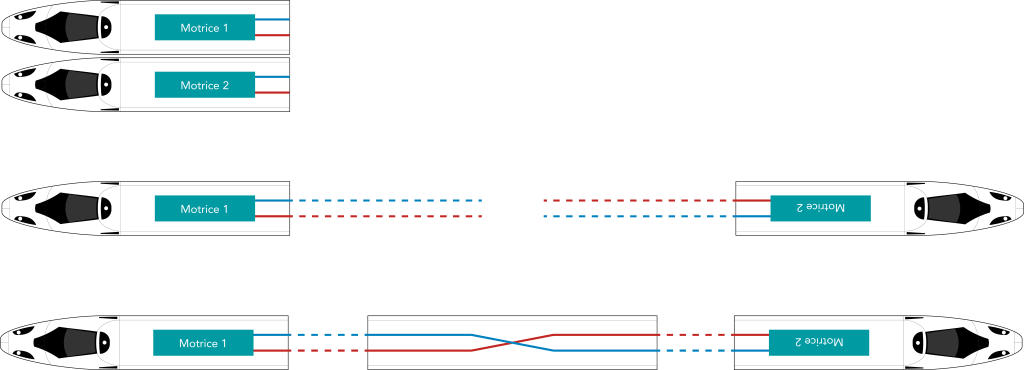

Si la R4 est une remorque indissociable d’un TGV, notamment pour les records de vitesse, c’est qu’elle détient la clé de son secret. Ou plutôt devrais-je dire que la R4 est justement appelée « remorque clé » du train. Pourquoi ? Revenons sur l’architecture articulée du tronçon.

Le concept de rame articulée consiste à faire reposer deux caisses sur un seul bogie commun. Les caisses sont assemblées autour d’un anneau d’intercirculation qui permet, pour simplifier, d’attacher une rotule à l’extrémité d’une remorque. Solidaire de cette remorque, l’anneau reçoit la seconde remorque sur cette rotule, pour permettre les différents mouvements relatifs des deux caisses.

La nuance sur TGV Duplex réside dans le fait que cet anneau est directement intégré à la conception de la remorque attenante. En dehors de cela, le principe y est strictement identique.

L’ensemble repose donc ensuite sur un bogie. Pour simplifier et schématiser tout cela, au final, c’est un peu comme si chaque remorque avait un anneau d’intercirculation auquel elle est solidement attachée, et un bogie intermédiaire qui y est lié.

Sauf qu’avec cette disposition, au centre de la rame, deux bogies intermédiaires se font face sur cette rame à 1 niveau…

Une seule manière de « terminer » l’assemblage de la rame : qu’une remorque intermédiaire ne comporte aucun bogie qui lui est propre. Je vous le donne en mille : c’est la R4 qui joue ce rôle. Elle termine ainsi la rame et en est véritablement la clé de voûte, d’où l’appellation de « remorque clé ».

Les illustrations ci-dessus montrent un tronçon de rame PSE, mais la philosophie est strictement identique pour une rame Duplex, à la différence près que les remorques peuvent être vues comme « retournées ». Ainsi, ce ne sont plus deux bogies qui se font face au centre de la rame, mais deux extrémités dépourvues de bogies. Sur TGV Duplex (et ses évolutions), la R4 ne comporte non plus aucun bogie, mais elle en comporte maintenant deux, de manière cette fois à débuter l’assemblage de la rame.

« Quel rapport avec les évolutions de TGVM ? » me direz-vous.

TGVM garde évidemment ce principe, et a besoin d’une remorque clé pour « verrouiller » sa composition. Mais sa composition n’étant plus fixe, la position de la remorque clé va nécessairement évoluer dans la rame. Jusque là, pas de soucis, puisqu’un remaniement des remorques permet de conserver le rôle de la remorque clé. Sauf que si l’on choisit de supprimer la remorque Bar pour certaines périodes de l’année ou pour certaines liaisons, on supprime aussi la remorque clé ?

Évidemment, non, impossible de terminer la rame sans clé. Mais TGVM a quelque chose de plus important que son bar : son accessibilité. TGVM sera le premier train à 2 niveaux au monde entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Cela passe donc par l’installation d’équipements permettant d’accéder au niveau supérieur en toute autonomie. Et cela, quelle que soit la liaison sur laquelle est engagé le train (donc avec ou sans bar). Dit autrement, cette remorque « accessible » doit toujours être présente dans la composition du train. Le bar, lui, peut en revanche devenir optionnel.

Vous me voyez venir ? Sur TGVM, la remorque clé ne sera donc plus le bar, mais bien la remorque accessible !

Histoires de câblages…

Les trains sont équipés de nombreux réseaux de la tête à la queue du train. Les caisses (dont les motrices) étant fabriquées à la chaîne et de façon identique, il arrive un endroit dans le train où les liaisons doivent être croisées.

Pour schématiser grossièrement l’idée, si l’on considère un fil « + » et un fil « – » sur chaque motrice, on devrait se retrouver, en milieu de rame une fois les motrices mises « dos à dos », avec un souci : un fil « + » faisant face au fil « – » de la seconde moitié du train, et inversement. Il faut donc qu’une remorque particulière soit systématiquement intégrée au train, quelle que soit sa composition, pour permettre le croisement des câblages.

Je vous le donne en mille : ça aurait pu être la remorque clé qui aurait également pu avoir cette fonction. Sauf que dans les faits, sur Duplex, c’est la remorque 8 qui s’y colle (avouez, vous y avez cru !). Autrement dit, la remorque d’extrémité de Seconde classe. Il doit bien y avoir une raison à cela (que j’ignore), mais toujours est-il que cela impose d’avoir des remorques quasiment uniques, avec leurs spécificités, et les contraintes de production qui vont de paire… A voir comment cela se traduira sur TGVM !

Nous venons néanmoins de mettre en avant le fait que la composition du TGVM pouvait donc être variable, et que ses aménagements pouvaient être modifiés, de salles de Première classe, à des salles de Seconde. En y réfléchissant bien, il y a bien un moment dans l’Histoire du TGV, où l’on a pris le parti de fermer le service de bar, et de modifier les aménagements du train…

Un train aussi pensé pour OUIGO

TGVM est décrit comme « une expérience de voyage à grande vitesse TGV INOUI et OUIGO en Mieux ».

Cette phrase, beaucoup l’ont interprétée, de plein de façons différentes. Tantôt imaginant une commande de rames répartie entre TGV INOUI et OUIGO, tantôt pensant que les rames seraient mixtes TGV INOUI / OUIGO.

Pourtant, quand on réfléchit à tout ce que nous venons de démontrer, une autre analyse me vient à l’esprit.

Les rames OUIGO actuelles sont issues de la transformation lors d’OPMV de rames TGV Duplex de première génération et de DASYE. Ces rames n’avaient pas été conçues pour une telle transformation, et le modèle OUIGO a dû prendre cela en compte pour adapter ses trains. Je prends 2 exemples :

- Les rames OUIGO doivent conserver leur R4 bar alors que celui-ci est fermé. Quelques sièges y sont ajoutés, mais sans commune mesure avec une remorque complètement aménagée. Chaque rame OUIGO doit donc « trainer » une remorque qui, commercialement parlant, ne lui sert pas à grand chose…

- Les salles basses des R1, R2 et R3 souffrent du « 3+1 », vu plus haut, lié aux estrades et aux fixations des sièges.

Tout cela, avec TGVM, c’est (normalement) de l’histoire ancienne. Déjà car on peut se passer du bar, mais aussi car les aménagements sont pensés pour être modulaires et modulables.

« Mais cela ne règle pas le problème de la disposition du couloir dans les remorques de Première classe », me direz-vous.

Si ! Car sur TGVM, les fameuses estrades qui contraignent tant la disposition en 2+2 des remorques ex Première classe, ne seront plus soudées mais boulonnées ! Autrement dit, on pourra les déplacer, pour centrer le couloir, et disposer des sièges en 2+2.

Pour résumer, de ce que j’en comprends, TGVM est un train pensé pour pouvoir s’adapter sur le long terme. Il est conçu pour être modifié tout au long de sa vie, de façon plus ou moins lourde, pour être une plateforme évolutive et modulable, qui permettra certainement, dans 10 ou 15 ans, d’avoir une réutilisation en rames OUIGO de troisième génération. TGVM est « juste » un train qui, selon moi, a su regarder en arrière, et tirer profit des plus de 40 ans d’expérience, de belles aventures et de points noirs. Quand on parle d’une « expérience de voyage à grande vitesse TGV INOUI et OUIGO en Mieux », c’est, pour moi, avec un train qui aura été pensé pour évoluer et ne plus rencontrer les problématiques que les générations précédentes de rames ont pu soulever.

Quand Duplex a été imaginé et réalisé dans les années 90, nous étions tous à des années-lumière de penser qu’un jour, on pousserait ce train à ses limites pour faire un train encore plus capacitaire qu’un train ultra-capacitaire. Nous n’imaginions pas qu’il faudrait tout faire évoluer, qu’on fermerait des bar, et qu’on serait embêtés par des gaines de climatisation… Le low-cost ? Cela n’existait pas !

Pourtant, ce sont tous les défis que le TGV a relevés, et ils témoignent de la capacité d’évolution d’une plateforme comme Duplex, alors qu’elle n’était pas pensée pour être adaptée… TGVM scelle tout cela, et en tire son ADN. Je ne sais pas vous, mais je trouve l’idée brillante.

Allez, une dernière anecdote ?

Nous avons dit qu’entre une R4 « clé », une R8 qui sert au croisement des circuits de commande du train, on crée des remorques spécifiques qui génèrent des contraintes de production (donc des coûts à la hausse). Pour concevoir un train 20% moins cher à l’achat, on devrait essayer de s’en passer, non ?

On a déjà déplacé le bar dans une remorque « classique », et aménagé la remorque clé en remorque accessibilité UFR. Globalement, l’idée serait quand même de retrouver toutes les spécificités que les remorques avaient, dans cette unique remorque spéciale. Et encore, si toutes les caisses pouvaient être identiques, ou du moins sur une même base, les choses se simplifieraient encore grandement.

Reste qu’il y a 2 remorques qui ne répondent de toutes façons pas à cette construction : les 2 remorques d’extrémité, qui ont un bogie complet, et qui doivent logiquement avoir une conception qui leur est propre. Mais, est-on bien sûrs de cela ?

Quand j’ai commencé à réfléchir et faire mes différentes recherches pour le concours « Imagine TGVM » en septembre 2020, j’ai d’abord téléchargé le fichier PDF fourni, présentant le profil du train, et l’ai ouvert avec Adobe Illustrator. Si le profil du train était bien là, regroupé en plusieurs calques, leur nomenclature a quelque peu attiré mon attention…

Les éléments visibles sont donc regroupés sur 3 calques :

- Motrice TGV M

- Greffon

- Remorque TGV M – R1

Si les premier et dernier calques sont suffisamment explicites, le « Greffon » a attiré mon attention. Pourtant en le masquant de la composition, tout est devenu beaucoup plus clair.

Le « greffon » semble donc être une partie du corps de la remorque, permettant ainsi de construire une remorque d’extrémité à partir d’une remorque intermédiaire. La chaîne de fabrication serait ainsi plus « standard » entre les remorques, qui seraient toutes basées sur la même structure. Cela voudrait donc dire que le greffon n’héberge aucune fonction « vitale » propre aux remorques d’extrémité, et qu’il constitue, en somme, un espace plus ou moins libre, ressemblant de loin aux fourgons des remorques 1 et 8 de Duplex.

Sauf qu’en parcourant certains articles, on peut lire que le TGVM comporterait des « kits de batteries« , permettant « à la rame de continuer à avancer sur 40 km en cas de panne électrique ». On a vu ensemble que la chaîne de traction avait été miniaturisée dans les motrices, qui sont donc raccourcies. Mais à aucun moment cette fonction particulière n’a été abordée. Il faudrait donc loger ces batteries… Et si possible, à proximité des motrices, puisque ce sont les moteurs de traction qui seraient alimentés par ces batteries, et forcément dans des remorques ne pouvant pas être retirées ou déplacées. Puisque la place dans les motrices a été optimisée au maximum, je ne vois (personnellement) que les greffons pour recevoir ces « kits de batteries », surtout que les remorques d’extrémité seront toujours attenantes aux motrices, donc directement reliées à elles, sans pouvoir être déplacées ni permutées dans la composition de la rame.

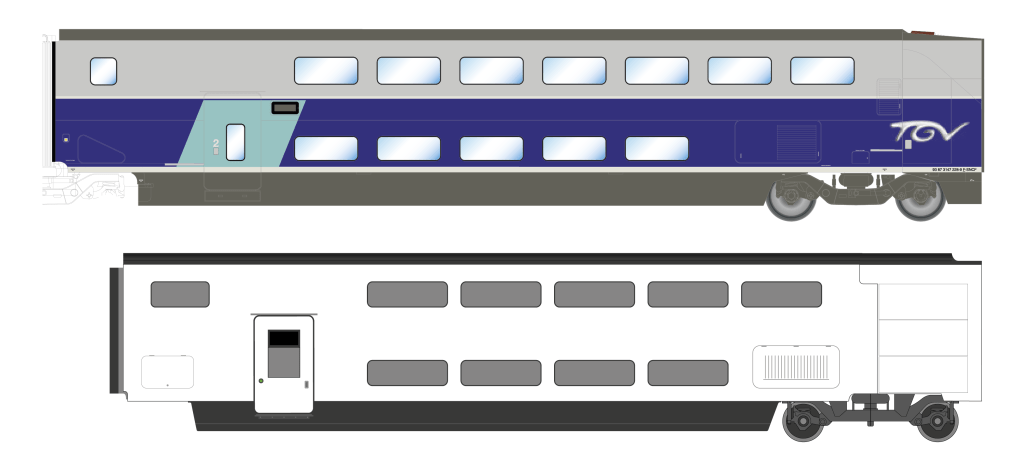

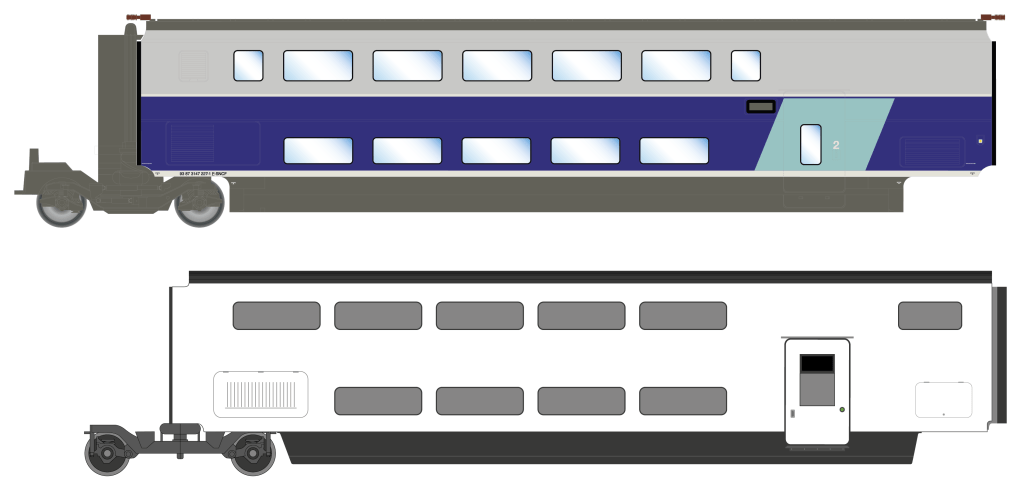

Après avoir comparé les motrices du TGVM avec celles du Duplex, et pour ce que cela vaut (sous réserve que les documents soient à l’échelle), comparons les remorques TGVM ainsi déduites du profil diffusé, et le diagramme latéral d’une Duplex reproduite au 1/87.

Dans le cas des remorques intermédiaires comme dans celui des remorques d’extrémité, il semblerait bien que les caisses du TGVM soient plus courtes. Cela validerait le fait qu’un TGVM de 9 remorques tienne bien l’estimation de 200m de long, comme un TGV Duplex, malgré sa remorque supplémentaire.

Entre autres, les baies vitrées sont plus grandes, plus proches, et les afficheurs latéraux se déplacent visiblement dans les portes d’accès via ce qui semble être un écran. On peut logiquement imaginer, comme sur les dernières rénovations Thalys RubY, que les chiffres de classes n’apparaîtront plus dans le marquage repris sur la livrée des trains, mais uniquement sur les afficheurs dynamiques, pour permettre la polyvalence des remorques en cas de conversion Première <> Seconde classe.

C’est à peu près tout ce que ce fichier renfermait (avec une jolie vue 3D latérale de la motrice, qui était bien cachée), mais c’était suffisant pour me permettre de travailler mes idées de livrées sur plusieurs remorques, et d’avoir un rendu global sur quasiment l’intégralité d’une rame. Comme quoi, même un simple fichier mis à disposition publiquement, peut regorger de petits détails à analyser, et à rattacher à 40 ans d’évolution(s)…

Le mot de la fin…

Au delà des 40 ans d’histoire et de records que les livres et les reportages racontent, c’est « ma » vision des 40 ans du TGV que je vous partage. Les 40 ans qui me marquent, qui m’impressionnent, me passionnent. 40 ans d’innovation, de savoir-faire, 40 ans d’hommes et de femmes qui n’ont cessé d’innover, d’imaginer, et d’apprendre de l’expérience de ce train à grande vitesse.

Si le premier TGV mis en service a bien été le TGV PSE, et sans sous-estimer une quelconque série arrivée depuis les années 80, j’avais aussi envie de rendre hommage à cette ingénierie qui a rendu l’impossible, possible, parfois en défiant les logiques de la physique en chassant les kilos superflus. Parce qu’au-delà de toutes les successions de générations de rames, l’évolution et la souplesse presque « insoupçonnées » à l’origine de la plateforme Duplex m’ont fasciné. Ce train, dessiné pour la première fois en 1976, et qui a littéralement traversé les décennies, est encore l’essence même du TGV de demain. Bien sûr, les (r)évolutions des chaînes de traction (notamment) ont été permises grâce aux générations intermédiaires, dont Duplex a ensuite pu bénéficier. Je reste simplement stupéfait de la capacité d’adaptation dont a fait preuve ce train, devenu unique au monde. Un train qui a permis d’expérimenter, d’apprendre, et de battre des records, pour au final, mûrir et arriver à une sorte d’apogée en matière de conception avec TGVM.

Je pense à tous les prototypes, les démonstrateurs, du TGV001 aux rames qui testent aujourd’hui discrètement des techniques qui feront partie du quotidien de dizaines d’agents de l’ingénierie, du matériel, de la traction et du commercial. Je pense à Zébulon, aux CC21000 qui ont permis la mise au point des pantographes du TGV et de la signalisation de cabine, au TGS, au TGV P01, à la rame PSE 88. Je pense aussi à celles et ceux qui sont derrière ces noms parfois barbares pour les non-initiés.

Si chaque série de TGV a eu son lot d’innovations et de nouveautés, pour moi, le TGV Duplex et ses évolutions, jusqu’au TGVM, incarnent la « réinvention » du TGV, ou comment les ingénieur(e)s ont réussi à garder et sublimer l’ADN TGV depuis les années 1970, pour arriver au train qui circulera au cours des 40 prochaines années. Je trouve assez « beau » de penser qu’un TGV qui circulera encore en 2050 tire son patrimoine génétique de prototypes construits en 1972 et 1991…

Cet article, c’était ma façon de relier ce qui fera notre quotidien demain, avec ces 40 ans d’expérience et d’excellence françaises, en essayant volontairement de simplifier, de vulgariser aussi, pour que chacun puisse entrevoir à son niveau la technicité et les nombreux progrès réalisés continuellement depuis le début du projet TGV. Parce que tout est lié, parce qu’il y a une explication à tout, même aux détails les plus anodins pour un voyageur. Pourtant, ces détails sont bien souvent des évolutions qui permettent de s’affranchir de problématiques mises en avant grâce aux générations précédentes. Je n’oublie pas qu’au delà des aléas, des retards, des tracas, nous avons tout de même un des systèmes ferroviaires les plus sûrs au monde, que l’on parle de Grande Vitesse ou des trains du quotidien. Parce que le TGV a aussi changé nos habitudes et nos comportements. Il a redessiné le territoire. Il est le « train de banlieue » de centaines de français qui travaillent dans les métropoles ou doivent se déplacer d’un coin à l’autre de l’Hexagone, voire de l’Europe : de Londres à Amsterdam ou à Barcelone. Il a aussi été un banc d’essais pour nos trains de proximité, qui ont également pu évoluer grâce aux apports des records de vitesse et autres campagnes d’essais. Sans ce train « qui ne devait pas ressembler à un train », certains analystes et spécialistes ne donnaient pas cher de la peau du ferroviaire au-delà de l’an 2000.

Nous sommes en 2021, des milliers de personnes prennent le train chaque jour, le TGV fête ses 40 ans, et jamais le système ferroviaire n’a été techniquement aussi abouti. Des locomotives surpuissantes des trains de marchandises, aux trains qui surveillent le réseau ferré chaque jour, embarquant scanners 3D et autres systèmes ultra-performants, circulant parfois à plus de 300km/h, jusqu’aux métros et tramways de nos centre-villes. Le ferroviaire a, plus que jamais, une part importante dans notre environnement, et a finalement su franchir le cap de l’an 2000 en passant à la vitesse supérieure. Face à l’urgence climatique et aux enjeux environnementaux, l’aventure ne fait sans doute que commencer…

Joyeux anniversaire au TGV !

En relisant ton texte, j’ai trouvé que dans le Mot de la fin, il manque les essais de la suspension pneumatique avec la rame 10.

De mémoire Jean-Marie Metzler évoque ce sujet dans le Document TGV SE.

J’aimeAimé par 1 personne

C’est très vrai ! Je n’ai pas évoqué la suspension au cours de cet article, mais il y a en effet matière à le faire. Et je pense que l’on en reparlera dans les prochains mois…

Dans tous les cas, merci Jacques de tes lectures toujours très assidues et fort pertinentes.

J’aimeJ’aime

J’arrive longtemps après la bataille, mais la lecture est vraiment intéressante.

Une question me vient, aurais-tu encore un document « Imagine TGV-M » vierge ? Malheureusement, le site n’est plus en ligne et le diagramme Adobe m’intéresse. Merci, quelle que soit la réponse.

J’aimeJ’aime

Bonsoir,

Désolé de la réponse tardive…

Le fichier est hébergé dans un des articles, lien direct ici : https://theoontracks.files.wordpress.com/2022/09/concours_imagine_tgvm-maquette_du_dessin.pdf

J’aimeJ’aime

Bonsoir.

Un grand merci pour le fichier et la réponse.

Je suis arrivé ici par hasard, je ne connaissais pas, mais depuis, il est dans mes favoris 👍

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup pour ces mots très encourageants. Je peine à me remettre à l’écriture, j’ai dû retirer momentanément quelques articles pour convenances professionnelles. Mais j’ai de nouveaux sujets en tête qui commencent à germer… À bientôt 😉

J’aimeJ’aime